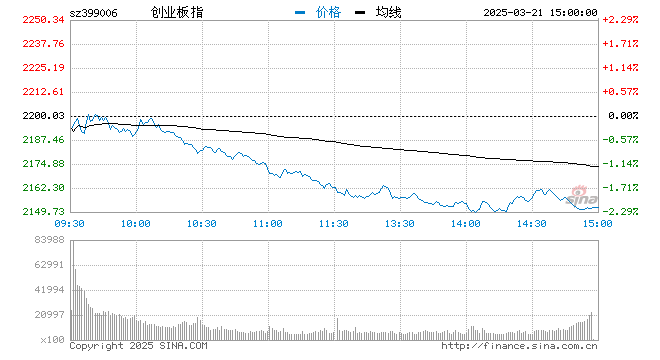

据统计,2019年有16家上市,2020年21家上市。到2021年,仅上半年就有21家医械企业上市。

近日,根据上交所官网信息,体外诊断(IVD)企业上海仁度生物科技股份有限公司(下称“仁度生物”)科创板IPO进入“已问询”状态,拟募资7亿元。

仁度生物是国内最早专注于RNA分子诊断技术和产品的生命科学企业之一,也是受益新冠检测市场红利的企业之一。2018年-2020年,其营收分别为6934万、9917万、2.5亿,净利润分别为-3205万、373万、6137万,2020年营收和净利润分别增长152%和1545%。

招股书信息显示,2020年其新冠检测试剂收入6850.74万元,占总营收27.41%,同时配套仪器业务收入从2019年的13万元飙升至2020年的7920万元。

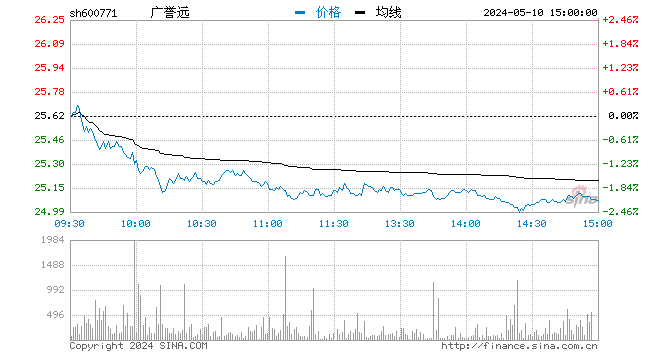

6月30日,另一家体外诊断企业四川沃文特生物工程股份有限公司(下称“沃文特”)申报创业板获深圳证券交易所受理,和仁度生物不同,由于新冠疫情影响,其2020年营收和净利润分别下降2.0%和19.9%。

其实除了仁度生物和沃文特,2021年以来大量医械企业纷纷上市,其中尤以体外诊断企业数量最多。

根据众成医械研究院数据,2021年1-6月,国内共有21家医疗器械企业上市,从主营业务来看,11家为体外诊断领域,6家为高值耗材领域,3家医疗设备领域,1家低值耗材领域。

体外诊断企业上市数占上半年医械企业上市数的52.4%,其中分子诊断领域企业数最多,达到5家,免疫诊断领域为3家,POCT、体外诊断原材料、体液诊断领域均为1家,具体包括奥泰生物、诺辉健康、之江生物、贝康医疗、诺禾致源、亚辉龙等。

在上半年21家上市医械企业中,有多家业绩暴涨,疫情红利或许成为其上市的重要推力;但同时也有部分体外诊断企业未有疫情相关产品,甚至受疫情负面影响明显;另外还有近半数的医械企业不属于体外诊断领域,在这些企业背后,扎堆上市的原因又有哪些?

疫情检测需求带来业绩爆发式增长

在上半年上市企业数量最多的体外诊断行业,有不少企业像仁度生物一样因为新冠检测红利带来业绩暴增。

如今年3月25日上市的奥泰生物,2020年实现营收11.36亿,增长370.58%;实现净利润6.8亿,增长766.73%,主要原因是新冠检测产品销售大幅增长;5月17日上市的亚辉龙,2020年净利润2.1亿,增长96.0%,原因包括新冠检测产品海外销售较好等因素。

在2020年下半年上市的圣湘生物和东方生物,由于在新冠检测等方面取得重大突破和业绩,前者2020年营收47.6亿,增长1203.5%,净利润26.2亿,增长6527.9%,后者2020年营收32.6亿元,增长787.9%,净利润16.9亿元,增长1956.4%。

对于体外诊断企业扎堆上市现象,弗若斯特沙利文咨询有限公司合伙人、董事总经理毛化接受21世纪经济报道采访表示,一方面,体外诊断技术不断成熟,检测的精准度和灵敏度在提升,操作也逐渐简便快捷;另一方面,疫情新冠检测的红利是重要因素,爆发式增长的核酸检测以及POCT设备需求推动体外诊断尤其是分子诊断的发展;此外,新冠检测试剂的集采也预示着未来体外诊断试剂大规模集采的可能,企业为了得到长远持续发展,势必吸引更多资本力量,加大研发与创新技术投入,发展核心市场竞争力。

众成医械研究部经理杨雳对21世纪经济报道表示,新冠疫情检测加大了核酸检测试剂、抗原抗体检测试剂的市场需求。同时,IVD行业进入门槛相对较低,吸引越来越多的投资主体进入该行业。

一位体外诊断行业资深人士也对21世纪经济报道分析,新冠检测的市场机遇让更多IVD企业走向前台,也发掘出了很多优质企业,资本也给予了充分支持。但对企业来说上市不一定是最佳选择,企业有自身发展规律,适合的才是最好的。

同时值得思考的是,对于这部分IVD企业,新冠检测的红利还能吃多久?业绩的高增长能否持续?

仁度医疗在招股书中表示,目前新冠疫情在全国范围内已得到有效控制,但受国外疫情暴发、 输入型病例和病毒变异的影响,可能导致疫情存在较大不确定性,对公司的经营业绩增长造成波动的影响。亚辉龙在招股书中表示,随着新冠疫情被控制以及新冠产品价格下降等因素影响,其对公司的收入的贡献可能减少,存在不可持续的风险。

目前业内有观点认为,新冠检测相关红利或已触顶,正在逐渐消失。上述业内资深人士称,抓住疫情红利的企业会面临高增长不可持续的问题,但这个是合理的,因为疫情总会过去。

“我们更希望企业把这部分红利转化为研发和人才优势,让企业持续保持优势。比如部分IVD产品存在短板,一方面是核心技术不足,原材料卡脖子,另一方面是技术积累不够,还需要时间打磨基础研究;另一方面部分IVD企业管理流程薄弱,要学习先进管理制度,比如产品开发,现在很多企业都做不到标准化流程,甚至有老板拍脑袋决定的情况。”上述资深人士说道。

毛化也对21世纪经济报道分析,新冠疫情的确存在偶然性,在此机遇下,以新冠检测为核心业务的企业将不断创新迭代现有技术,扩展应用场景与应用领域,利用疫情和上市带来的巨额现金流加大研发投入,发展核心竞争力,抢占市场份额,并拓宽技术应用领域。

“核酸检测属于分子诊断,分子诊断主要应用于传染病、肿瘤领域、生育健康和遗传病诊断等,如肿瘤领域在整体分子诊断领域的比例还很低,未来随着疫情缓解、疾病防治意识增强、政府推 动、个性化治疗普及等一系列因素,肿瘤领域预计将是分子诊断技术的下一个风口。”

多种因素推动医械企业扎堆上市

在体外诊断领域,除了上述因疫情红利业绩暴涨的企业,还有部分企业主营业务与疫情关联不大,同样也在上半年开始上市,如诺辉健康、诺禾致源等基因检测企业,以及纳微科技等体外诊断原料企业,其中纳微科技基本未有疫情相关产品加持,2020年营收2.0亿,增长58%,净利润7290万,增长240.5%,6月23日上市当天股价上涨超1200%。

毛化表示,其实除了疫情,IVD技术的成熟、市场竞争逐渐激烈、企业扩展应用领域、对于资本投入的需求等都在推动IVD企业资本化进程,一批国内IVD企业已经到了上市的关口。

上述体外诊断行业资深人士分析称,IVD企业上市比较多,是因为国家给了很多企业登陆资本市场的机会。从企业角度讲,IVD行业这几年高速发展,很多企业通过产品赢得市场,满足了上市的条件。上市一方面是政府资本的推动,也是企业发展的诉求,上市后企业能够公开透明地建立现代管理制度,并提升品牌影响力。

其实除了体外诊断领域,威高骨科、惠泰医疗、麦迪卫康、翔宇医疗等医用耗材或设备企业,也纷纷于上半年上市,整个医械行业似乎都进入了上市通道。

根据众成医械研究院统计,2017年全国有14家医械企业上市,2018年只有4家上市,2019年加速到16家上市,2020年有21家上市。到2021年,仅上半年就有21家医械企业上市。

杨雳对21世纪经济报道分析称,2018年医械企业上市减速主要因为中美贸易摩擦以及国内IPO从严审核趋于常态化,到2019年,在国家政策大力扶持、市场需求迎长期利好、市场竞争激烈迫使相关公司募资、注册制持续推行等因素影响下,医械企业开始加速上市。

“近年来,医疗器械依次被纳入国家战略性新兴产业、《中国制造2025》以及国家‘十四五’规划等,显然顺应了科创板面向符合国家战略、突破关键核心技术企业的定位。同时2020年底国内医械生产企业25440家,营收低于2000万元的企业超过九成,在准入门槛上,科创板允许未盈利的企业上市,这就为天智航等肩负进口替代使命的医械企业开拓了上市通道。”杨雳说道。据了解,上半年21家医械企业中有15家在科创板上市。

毛化也对21世纪经济报道表示,2019年开始,医疗器械产业逐渐成熟,市场规模扩大,竞争开始激烈,推动企业加速资本化进程,拓宽融资渠道。科创板创立和创业板注册制也存在一定的影响。科创板支持创新能力突出并且拥有核心技术的企业上市,对研发投入比例也有一定考虑,这让研发投入较多、创新能力较强的医疗器械公司有了更多机会。创业板注册制推动传统医疗器械产业与新技术和新模式相融合,对于规模较大、开拓创新技术的传统医疗器械企业来说有了融资和成长的机会。

另外还需要注意的是,据统计,在医械行业掀起上市潮的同时,上半年也有6家医械企业未能如愿上市,其中林华医疗上会未通过,丹娜生物、贝尔生物、恒伦医疗等主动终止IPO。

杨雳指出,未能顺利上市的重要原因是今年1月中国证监会为提升上市公司质量,保护投资者利益,出台和施行《首发企业现场检查规定》,严把IPO入口关。其他的原因包括受新冠疫情影响导致2020年业绩大幅下滑,如尚沃医疗、奥普生物等。再者就是在医疗器械销售推广环节,可能涉及不正当竞争或商业贿赂等情形。

毛化分析称,现在有多套上市标准,监管体系也更加完善全面,申请上市的企业在核心技术、业绩、财务指标、内控、股份改制等方面都有考核,企业如果在某些方面没有达到监管要求,可能会导致企业终止上市进程。

(作者:见习记者 武瑛港 编辑:徐旭)

牛市来了?如何快速上车,金牌投顾服务免费送>>